1969年7月24日下午,百二河畔的二堰热闹起来。十三个年轻人背着包边走边聊,直到走进一块长着稀疏杂草的平地,这里视野开阔,不远处还有稻田。

这个地方,是二汽建设勘探者们在1966年,经过日夜走访勘测,最终在天气逐渐转暖、河畔陆地不再泥泞的夏天,偶然发现的一块平地,地理位置极佳。

当时,“二汽”几乎每个专业厂都是依山而建,并根据四周山脉的走向、河谷的地势规划厂区和住宅,经常需要开山辟岭。唯有这里,可以建成一座布局严谨、整齐美观的工厂。这就是车厢厂,代号“5744”。

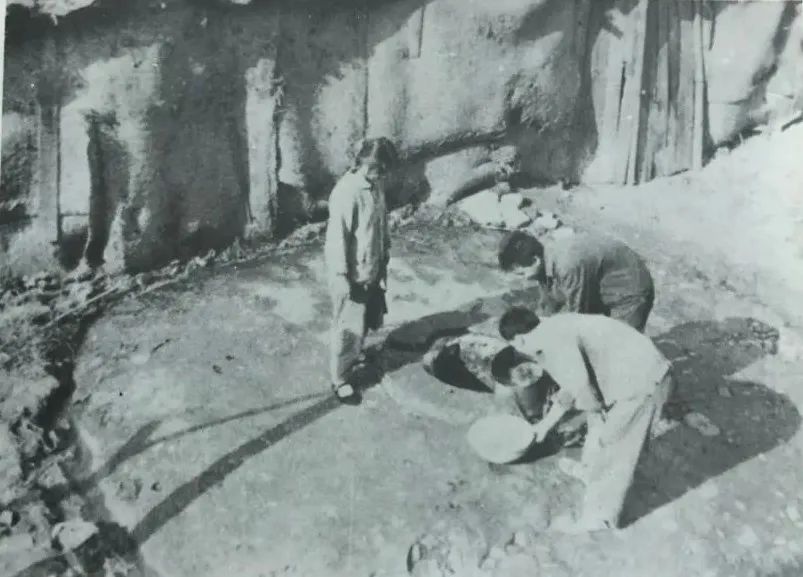

44厂(车厢厂)的第一口井

44厂(车厢厂)的第一口井

在这里建厂,第一天就要面对没有住房,没有食物,没有水源的问题。眼看太阳要落山,他们只能先住进附近二堰小学的教室,简单收拾一下,打个地铺。几个人坐下来,想起还没吃饭,又开始发愁“晚饭怎么解决”。

教室旁边是一颗柿子树,有人拿出铁锅,在树下支起来,说:“这就是我们5744厂的第一口锅,第一顿饭!”

没有水源,建设者们洗衣服,都要跑到百二河去洗。洗完的衣服一晾干,上面全是泥沙,随便拍打拍打继续穿。

在没有水,没有电,没有厂房,也没有住房的那一年,80多人陆续来这里驻扎,按照总体规划,一部分人负责盖房子,一部分人负责寻找水源。

实际上,44厂(车厢厂)区规划的地段,有丰富的地下水资源。于是,有人想到可以挖井,直接解决建设初期的供水问题。位置选好,挖井工作随即就启动了。

白天,没有菜,他们就吃白饭,晚上,没有住房,他们就住在芦席棚里。

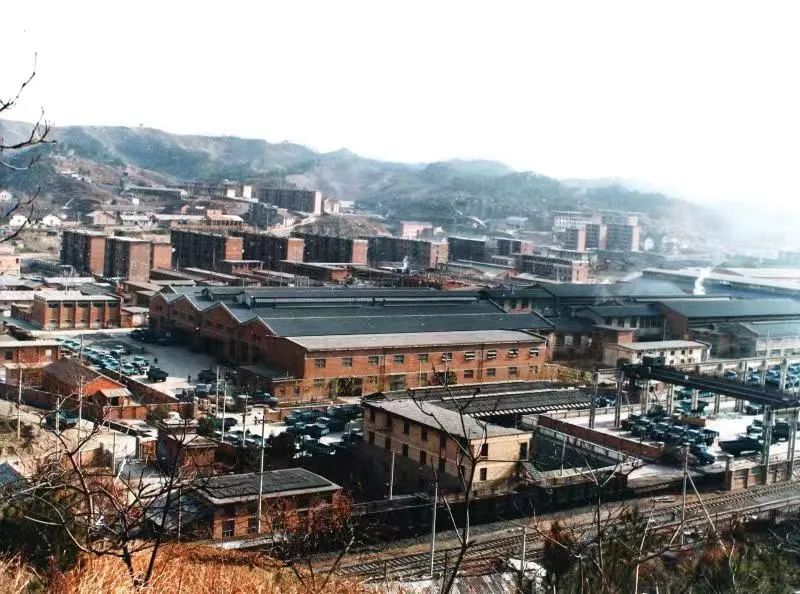

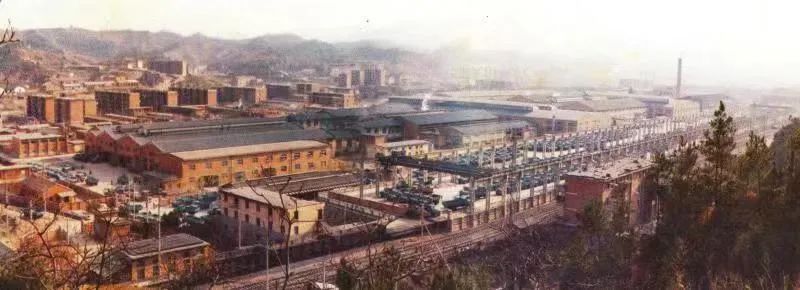

44厂(车厢厂)建设时期的全景图

44厂(车厢厂)建设时期的全景图

芦席棚旁边是河道,布满大片的泥土和沼泽,施工设备只能由专业技工负责,乘船沿百二河运到厂附近。厂里人背着麻绳,像捞一条大鱼一样,把生产设备从水路中吊起来。

百二河涨水的时刻,河水淹没了本就泥泞的路面,穿鞋只能让人更加寸步难行。最难的是下雨时,一天夜里又下了雨,参与建厂的年轻人王文锁突然想起,白天堆放在河畔的砖瓦砂石,赶紧喊大家:“下雨了,大家快起来搬砂土!”所有人都醒了,提着马灯,冒着大雨,把砂土搬到芦席棚。

从部队来到“二汽”参与建厂的屠恒峰也是其中一员,在这天之前,他就把从部队带来的一双雨鞋找出来放在床头,随时准备穿上。这一天,他听到喊声,迅速爬起来,穿上鞋子就冲出去,等到把砂土都搬完,已经快到天亮,他才发现自己浑身都淋湿了。

44厂建设时期的全景图

44厂建设时期的全景图

而这堆砂土,就是他们垒砌井口用的砂土,这一步完工,44厂的第一口井就建好了。

这口井的水质很好,很清凉。每天早晨,王文锁都能看到井边排着队,大家端着脸盆取水。几个年轻人白天干完活,晚上就到井边挑一桶水回宿舍。

此时的宿舍,是44厂极有名气的灰砖楼。建设时,其所在地一边是稻田,一边是河道,没有河堤,所以建材都要从“黄龙”运来,太困难了。建成之后,一部分人先搬进去,另一部分人还住在芦席棚里。

灰砖楼前后,各有一处芦席棚,分别是前、后方车间,也是当时陆续到来的一百多人的生产活动基地。这一百多人,当时分成了三批队伍。一批负责土建,一批负责基建,一批外出培训。青年突击队是重要的建设力量,他们卸沙子、背水泥,绑扎钢筋,他们的生活几乎没有白天和黑夜之分。

1969年初冬的傍晚,有个小伙子忙了一天,突然想吃水果,他连“食堂”都不去了,披着棉袄就冲出去,回来的时候,提着从老乡家买的梨,挑一桶井水把梨洗洗,几个年轻人就地吃起来,气氛热闹温暖。

二汽第一代建设者们的宿舍“灰砖楼”

二汽第一代建设者们的宿舍“灰砖楼”

王文锁也吃了一个,“这梨很甜,条件再苦都不觉得苦!”

一口井持续使用了五年。五年间,它几乎提供了全厂的生活用水。一口井,也成为一段光荣历史的地标。发展不忘打井人,坚定信念、追求梦想的激情创业精神,也随着这地标一起,深刻烙印在东风人血脉中,一代代传承不息。

东风第一代EQ144车厢产品

东风第一代EQ144车厢产品

王文锁:生于1945年。1970年3月,他从部队退役,到十堰参加二汽早期建设,在东风专用汽车有限公司先后担任保卫干事、辊压车间党支部书记、供应科科长、组织干部科科长等,2005年退休。

(通讯员 丁琪 责任编辑 龚开哲)