老兵档案:师新凯,1929年10月出生在河北省衡水市武邑县一个贫困的农民家庭。1943年参军,抗日战争期间曾在冀中边区第七军分区军用被服厂当通讯员。1944年底因日本包围冀中边区,按照上级指示,他被暂时疏散回家。日本投降后,1946年重新参军,被分配到第二野战军第二中队六旅十七团。1948年3月加入中国共产党。1952年到1953年,在抗美援朝志愿军独立三团侦察连三排当排长。1954年3月,被派到装甲司令部学习机械工业,后转往一汽工作。1970年到十堰二汽车轮厂工作。1989年10月光荣离休。

老兵心语:我家祖祖辈辈都是面朝黄土背朝天的农民,在旧社会,就是每天守望着土地的农民也吃不饱饭,家家户户都养不活人。我看着我们的祖国发展起来、强大起来,再也不会受外敌欺负了。我很高兴能看到这样的一天。祝福我们的国家昌盛富强,也祝福东风汽车越来越好。

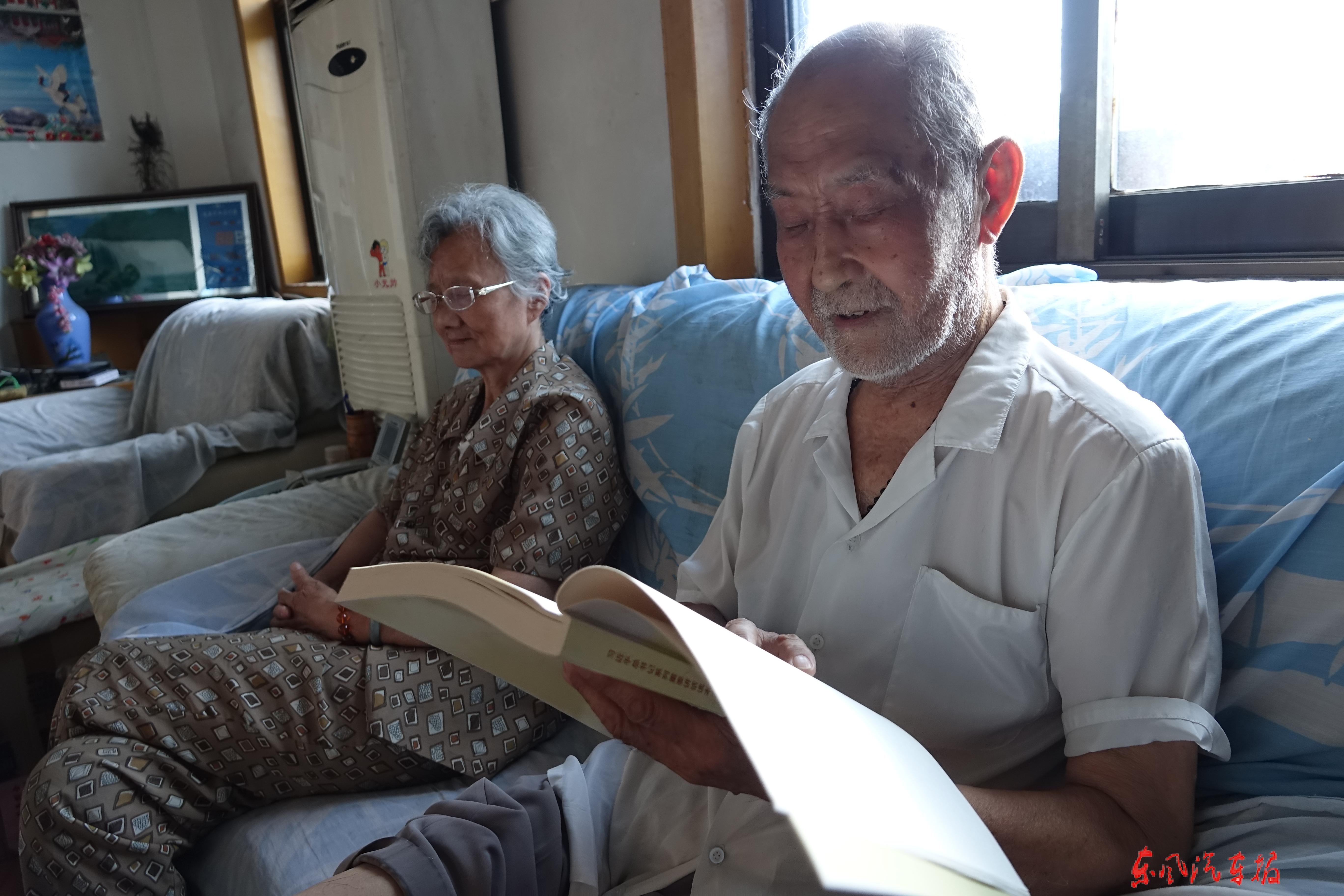

师新凯向记者讲述抗战故事 苑成信/摄

师新凯向记者讲述抗战故事 苑成信/摄

“我们再也不会被欺负了。”这是96岁的抗战老兵师新凯在接受记者采访时反复说的一句话。回望过去,战争的硝烟已经散去,但经历过那个年代的人们,对历史的记忆依然清晰。8月19日一早,我们来到师新凯家中拜访,清晨的阳光下,老人沉重的讲述与小区里孩童欢快的嬉闹声交织,仿佛战火与和平两个时空在此刻重叠。在老人身上,我们看到的是中华民族不屈的精神,也感受到生命对生命最直接的震撼。

少小疾苦,14岁参加抗战

1929年10月,师新凯出生在河北省衡水市武邑县一个贫困的农民家庭。武邑县位于河北省东南部、衡水市东北部,抗日战争期间,在中共衡水县委和抗日人民政府的领导下,全体军民与侵略者展开了艰苦卓绝的斗争。在参加百团大战、反“扫荡”、反封锁、反敌人的强化治安斗争中,衡水抗日军民以生命和鲜血保卫了自己的家乡和土地,狠狠打击了日本侵略者。

“家中兄弟姐妹六人,我排行老二。”师新凯介绍,自小有记忆开始,就知道家里很贫困,孩子多,经常吃不饱穿不暖,就只能在邻近村庄乞讨。在他十岁那一年,家中接连遭遇不幸:父亲因病去世;六弟因没有饭吃活活饿死;因为供养不起这么多孩子,母亲抹着眼泪,把师新凯的五弟送给了别人。

冀中军区是抗战时期最艰苦的地区之一。在日军残酷的冀中“五一大扫荡”后,环境恶劣,主力兵团无法立足。为保存实力,大部队外转,军区只留下一个团就地坚持。从这以后,一直到大反攻之前,在这块燃烧的土地上,度过了黎明前最黑暗的时段,也创造出了许多经典的游击战例。

旧时代的贫困,并没有磨灭师新凯一家的血性。“日本的炮楼离我家不过三里地,日军不时到附近村庄扫荡,我们总在受欺负。”师新凯说,他懂事后就知道,他的大哥参加了游击队,天天跟着游击队去打仗,偶尔能传来胜利的消息。他很羡慕大哥,也想参军,但是年龄太小没能如愿。那时候,他总想着“我要快点长大,我要打鬼子”。

1943年6月,师新凯14岁,他叫上村里的3个孩子一同前往附近的八路军驻地,进入冀中边区第七军分区。部队首长一看这孩子聪明机灵,就把他安排到被服厂当通讯员。

遇到大扫荡,不顾安危保护设备

抗战时期的军用被服厂,主要是为前线部队生产冬装。为按时完成缝制任务,各地的被服厂一边寻求掩护,一边有当地群众主动加入缝制工作。他们眼睛熬红了、手指磨破了,仍不肯停下。当缺少棉花时,群众就把自家棉衣中的棉花取出来,絮到手中的棉衣里,宁可自己受冻,也要让前线将士穿上暖和的棉衣。

在军用被服厂,师新凯每天推着独轮车,挨家挨户收集棉花纺的线。为了给八路军做行军装备,百姓们很乐意拿出自家纺的线,他每次都能收到七八十斤棉线。这样的日子,一直持续到1944年秋天。

1944年,日军为了消灭敌后抗日根据地,频繁发动大规模的“扫荡”行动。冀中边区作为八路军的重要根据地之一,成为了日军的重点打击对象。这年10月,日军出动3万人扫荡冀中边区,对师新凯所在的部队进行包围。面对敌人的强大攻势,八路军采取了集中撤退的战略,以避免与敌人正面交锋,保存实力。由于兵力悬殊,撤退过程中很多人都牺牲了,大量百姓也在战乱中死去。“我咬牙切齿、愤恨不已。”师新凯说,至今日军烧杀抢掠的一幕幕还时常浮现在他眼前。

危难之际,大家不顾生死,首先想到的是保护来之不易的资源。被服厂的孙厂长第一时间带领大家将材料、设备藏到地下室、地道里,以免被日军发现。“这一切做好后,我们按照上级指示疏散。但是当我们撤退到河边,发现河对岸站着密密麻麻的日军,他们点起火堆,到处是熊熊火焰。在熟悉路线的同志们的掩护下,我们采取了分散撤退的法子,我跟着一路人,疏散到了冀南边区大屯(现河北邢台市大屯乡)。”

那一年师新凯只有15岁,但非常勇敢。撤退的时候没有枪,想着这么小的孩子万一遇到敌人怎么办?有人就塞给了他两个手榴弹防身。记者问老人,如果真遇到了鬼子怎么办?他坚定地回答,“那就用手榴弹跟他们拼命。”

这次撤退后,师新凯回到工作过的被服厂,但已找不到厂房,也无法归队,就回家了。直到1945年8月15日,日本宣布无条件投降。听到这个消息,乡亲们奔走相告,家家户户敲锣打鼓庆祝。1946年,师新凯重新参军,被分配在第二野战军第二中队六旅十七团,成为一名参谋员,参加过淮海战役。

参加抗美援朝,先后在一汽二汽工作

朝鲜战争爆发,师新凯参加志愿军,前往朝鲜作战。1952年到1953年,他任志愿军独立三团侦察连三排排长,所在部队最远到达朝鲜的通川。

他的日常任务就是带领战士们在大约三十余公里的纵深范围内,机动侦察山头、山谷、村落内一切可疑情况。驻守战士生活条件艰苦,战士们在山沟水源附近挖山洞居住。山洞有大有小,小洞住一个班十来个人,大点的可住一个排的战士。洞里铺干草做床铺,冬天捡干柴在洞内烤火取暖,夏天在河边擦身洗澡。战士吃的东西是部队运来的胡萝卜、咸菜、米饭,有时候食物供应不及时还会饿肚子。师新凯在驻守期间多次因为营养不良昏倒。

抗美援朝战争结束后,1954年3月,师新凯被派到装甲司令部学习机械工业。完成两年学业后,转往一汽工作。后来,又随在一汽工作的妻子调到二汽,支援二汽建设。1989年,从二汽车轮厂光荣离休。

“半生戎装,半生创业。”师新凯将一生奉献在了祖国最需要的时候、最需要的地方。他用钢铁般的意志,在保家卫国与自主创业两个战场上,镌刻下一名老兵对祖国最深沉的忠诚。

(记者 高雅 张斯晨)